1/ Introduction

Pour cette première série de valses, je puiserai dans plusieurs cahiers manuscrits de danses, dont certains déjà abordés dans un article précédent pour leurs bourrées (voir https://crmtl.fr/ressources/jean-marc-delaunay/repertoire/bourrees-des-champs-ou-bourrees-des-villes/). Ces cahiers, en général non datés, me paraissent par leur contenu imputables à une période allant environ de 1790 à 1820. Ils sont conservés dans des bibliothèques et archives d’Auvergne, de Provence et du Languedoc, et j’ai ajouté à cet ensemble un manuscrit de la même époque, français par son contenu, conservé aux Etats-Unis.

Les transcriptions données ici représentent l’intégralité des valses figurant sur ces documents, et je donne dans certains cas une deuxième partition avec des transpositions des mêmes mélodies, pouvant être plus commodes à faire sonner pour le violon. Les enregistrements sont aussi exhaustifs, sauf pour le dernier manuscrit, trop riche en valses pour que je puisse les jouer toutes. Je tâche de respecter les articulations quand elles sont données, mais sans rigueur absolue.

Les airs comportent très souvent quatre phrases, en fait il s’agit de deux mélodies enchaînées, la seconde étant parfois explicitement appelée « trio » : c’est une forme de construction héritée de la musique baroque, où l’on reprend à la fin le premier air, après avoir joué le second. Pour plus de clarté dans les enregistrements, j’ai séparé ces airs en deux plages distinctes, la seconde comportant la même numérotation avec la mention « bis ».

La numérotation donnée est celle des manuscrits quand il y en a une, sinon j’ai numéroté les valses par ordre d’apparition dans le cahier.

2/ Les cahiers Vial

Ces trois cahiers sont conservés dans les musées et bibliothèques de Grasse. Ils ont pour titres :

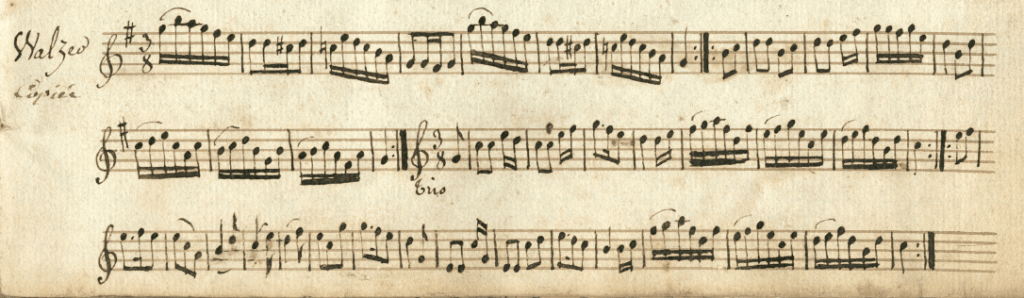

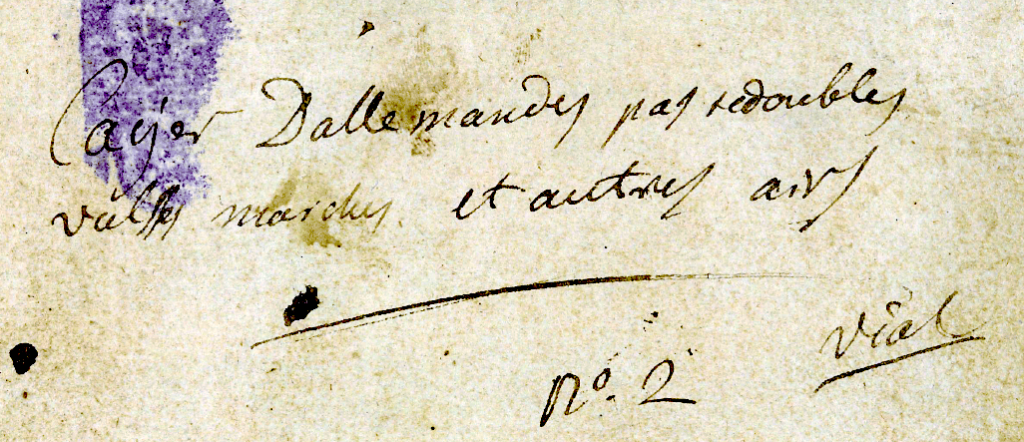

- « Cayer Dallemandes pas redoublés // valses marches et autres airs n ̊ 2 Vial » : https://fondsanciens.grasse.fr/notice_alto.php?q=deleted%3A%280%29&spec_expand=&sort_define=score&sort_order=1&rows=9&start=15

- « Allemandes valses pas redoubles // marches et autres airs – n ̊ 4 – vial » : https://fondsanciens.grasse.fr/notice_alto.php?q=deleted%3A%280%29&spec_expand=&sort_define=score&sort_order=1&rows=9&start=16

- « Cayher D’Allemandes marches // pas redoubles valses et autres airs appartenant à Mr Vial n ̊ 5 » : https://fondsanciens.grasse.fr/notice_alto.php?q=deleted%3A%280%29&spec_expand=&sort_define=score&sort_order=1&rows=9&start=10

Ces partitions et leur provenance ont été étudiés par la vielliste et chercheuse Françoise Bois-Poteur sur son site « Centre d’études et de diffusion du patrimoine immatériel » : https://centrepatrimoineimmateriel.fr/bibliotheques-musicales-de-notables/

En plus des valses, ces trois cahiers contiennent un très grand nombre d’allemandes, marches et pas redoublés, ainsi que quelques autres danses (menuets, anglaises, contredanses …) et un grand nombre d’airs extraits d’opéras-comiques des années 1770 et surtout 1780, composés par Grétry, Dezède et Martini. Le « Ah ça ira », composé en 1790, donne une date minimale pour ces cahiers, mais ils ne doivent pas être beaucoup plus tardifs, tant leur contenu reste caractéristique de la fin du XVIIIe siècle (menuets et allemandes).

Partitions

- 01-01 – Valses ms Vial 2.pdf

- 01-01bis – Valses ms Vial 2 (tons violon).pdf

- 01-02 – Valses ms Vial 4.pdf

- 01-02bis – Valses ms Vial 4 (tons violon).pdf

- 01-03 – Valses ms Vial 5.pdf

- 01-03bis – Valses ms Vial 5 (tons violon).pdf

Liste de lecture

3/ Le manuscrit Durand

Ce petit cahier manuscrit est conservé à la bibliothèque Ceccano d’Avignon sous la cote MS 1203. La Société de Musicologie de Languedoc de Béziers (fondée en 1979 et ayant cessé son activité en 2006), l’a édité en 1984 en fac-similé sous le titre « Cayer de contredances / par Durand ». La mention complète sur le document d’origine est « Cayer de contredances, dédié a Mademoiselle de Montpésat, par son très humble et très obéissant serviteur Durand, musicien, premier basson au régiment du Perche-infanterie ». D’après Françoise Bois-Poteur, la dédicataire serait vraisemblablement Marie Gaspardine Zéphirine de Montpezat, marquise de Taulignan, femme de lettres, décédée en 1857 : en effet, le recueil s’ouvre sur la contredanse « La Belle Zéphirine ».

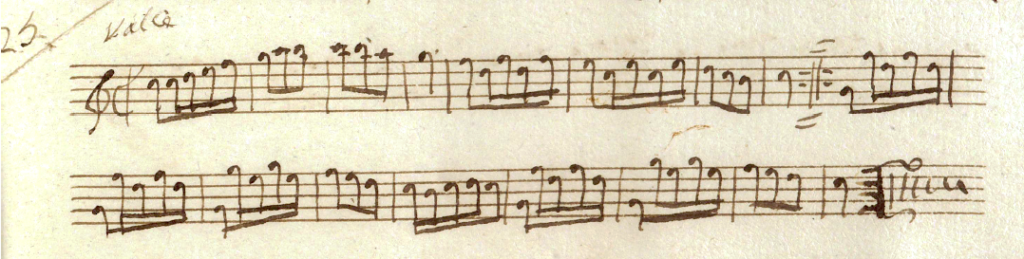

Ce cahier, vraisemblablement de la fin du XVIIIe siècle, contient des contredanses suivies d’une dizaine de valses, notées pour un instrument seul. On reconnaît dans plusieurs d’entre elles des tournures typiques des airs de menuets, parmi d’autres formules mélodiques plus typiques de l’influence germanique. Au passage, on pourra reconnaître dans la valse N°4 un antécédent de la première phrase de « Brezons-valse », air recueilli en Auvergne un siècle et demi plus tard.

Partitions

Liste de lecture

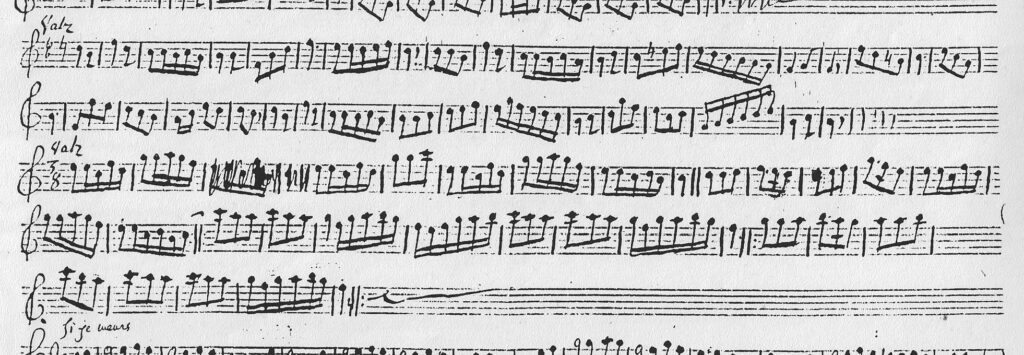

4/ Le manuscrit « Clermont 2 » du legs Adolphe Achard

J’ai déjà puisé dans ce manuscrit pour en présenter les bourrées et montagnardes, dans un précédent article (ici :https://crmtl.fr/ressources/jean-marc-delaunay/repertoire/bourrees-des-champs-ou-bourrees-des-villes/chapitre-3-fin-xviiie-et-debut-xixe-siecle-de-vrais-repertoires-de-bal-suite/). C’est grâce à ce cahier, possiblement écrit vers 1815-1820, que j’ai pris connaissance pour la première fois du style des valses de cette époque. L’influence germanique me ici semble plus marquée que dans les recueils vus au-dessus. D’autre part, surtout dans les airs commençant en levée, on peut remarquer certaines tournures qui évoquent fortement pour nous aujourd’hui, plus que la valse, les airs de mazurka voire de bourrée trois temps du style berrichon (par exemple ici les airs N°19, 44 et 46). On peut ainsi supposer, en attendant la confirmation par des exemples précis et attestés, que des valses «originelles » de cette époque aient été par la suite recyclées en montagnardes ou mazurkas. On peut aussi remarquer que nombre de montagnardes en circulation, et peut-être créées à cette époque, contiennent le même genre de formules.

Partitions

Liste de lecture

5/ Le manuscrit Chauvassaignes (1820)

J’ai déjà présenté ce cahier manuscrit, (ici : https://crmtl.fr/ressources/jean-marc-delaunay/repertoire/bourrees-des-champs-ou-bourrees-des-villes/chapitre-3-fin-xviiie-et-debut-xixe-siecle-de-vrais-repertoires-de-bal-suite/), qui m’a été communiqué par Jean-François « Maxou » Heintzen.

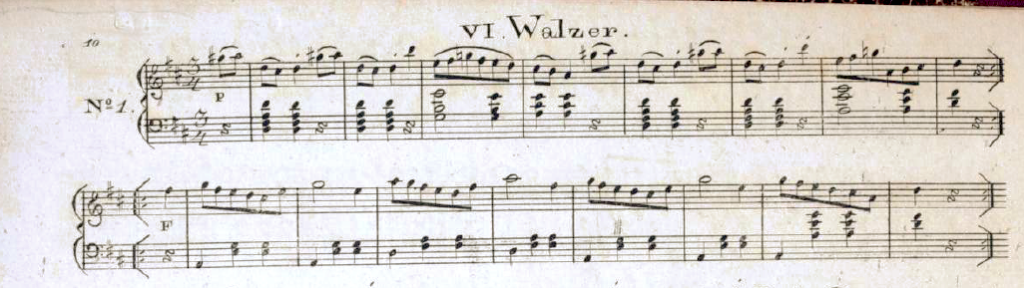

Si plusieurs valses copiées dans ce cahier sont anonymes, on y trouve aussi une valse de Mozart, deux autres de son contemporain Vicente Martín y Soler (réputé le premier à introduire la valse sur scène dans son opéra « Una cosa rara » à Vienne en 1786), et une autre de « Vilde », en réalité l’autrichien Joseph Wilde (1778-1831), chef d’orchestre de bal à la cour de Vienne et compositeur réputé de musique de danse. J’ai retrouvé cette valse dans un de ses recueils imprimés (voir illustration). La dernière partie du cahier livre plusieurs airs plus simples, dont la célèbre chanson autrichienne « Ach du, lieber Augustin », ainsi qu’une « Valze russe ».

Partitions

Liste de lecture

6/ Le manuscrit « MUMSS-00036 »

Ce cahier français figure dans les collections du Center for Popular Music, de la Middle Tennessee State University. On peut le télécharger ici : https://ia801305.us.archive.org/35/items/LaParise/MUMSS-00036.pdf. Il contient 86 airs de danse, dont une quinzaine de valses. D’après les titres, son contenu est datable autour de 1800 : parmi les nombreuses contredanses qu’il contient, on trouve les titres de « La Bonaparte », « La Beauharnais » et « La Junot ». Même si l’on relève les contredanses qui constitueront par la suite le quadrille (le pantalon, l’été, la poule, la Trénis, la finale), elles se présentent ici dans le désordre et mêlées à beaucoup d’autres, alors que plus tard, à partir des années 1820, les recueils présenteront systématiquement des quadrilles en suites organisées de cinq danses, au lieu de contredanses individuelles.

Parmi les valses présentées dans ce manuscrit, le hasard m’a fait identifier une danse allemande de Mozart (KV 586, N°1), figurant en N°2 du pdf ; une autre, la N°7, est identique à la valse attribuée à Mozart dans le manuscrit Chauvassaignes vu au-dessus. Une comparaison systématique des sources permettra sans doute un jour d’autres identifications : cela donne une idée de la diffusion de la musique de danse des compositeurs classiques, et de sa pratique dans les salles de bal de l’époque.

Il faut noter que les valses de ce cahier, même transposées pour le violon, présentent souvent une difficulté technique plus grande que celles des autres cahiers de ce chapitre : que l’auditeur veuille bien pardonner les nombreuses imperfections de mes enregistrements de déchiffrage.