Des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle

Ou les avatars surprenants d’une mélodie recueillie en Limousin

En déchiffrant le riche trésor des recueils historiques de chansons et de musiques à danser, on a parfois l’occasion de retrouver, sous une forme plus ou moins proche, une mélodie familière connue dans les répertoires traditionnels. Jean-Marc Delaunay, musicien chercheur, animateur au CRMTL, vous propose de suivre à la trace à travers les siècles l’une de ces mélodies, recueillie en Limousin à la fin du XIXe siècle, et ses diverses variantes.

Tulle, fin XIXe siècle : un air de fifre et tambour

Pour qui s’intéresse aux répertoires traditionnels limousins, une des sources écrites les plus importantes est le recueil de François Célor Pirkin, publié à partir de 1899 dans le « Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze » (Brive), puis réunies en un volume en 1904.

Dans ses « Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin », François Célor accompagne ces chants de nombreuses notes et commentaires. Il décrit notamment la procession de la Saint-Fiacre, fête patronale des jardiniers de Tulle, accompagnant cette description de quelques airs joués au fifre par Gustou accompagné du tambour de Deguilhen (Une photographie de ces deux musiciens a d’ailleurs été prise à cette occasion et éditée en carte postale, voir l’illustration 1).

Une mélodie jouée à cette occasion, et jointe à cette description, « Ru tu flu » ou « Aubade de Saint-Fiacre », a attiré mon attention par son caractère et sa remarquable simplicité : au fil des années, je l’ai abondamment jouée en bal et dans différents groupes et ateliers.

Retour au XVIIe siècle : une danse de cour

Il y a quelques mois (j’écris en mai 2018), en déchiffrant un recueil de mélodies de danses de la cour royale de Louis XIV, j’ai eu la bonne surprise de retrouver une version de cette mélodie, bien reconnaissable, sous le nom de « La bourée dartus ». On la trouve à la page 30 de la « SUITE DES DANCES POUR LES VIOLONS ET HAUTBOIS qui se joüent ordinairement à tous les Bals chez le Roy » (par Philidor l’aîné, 1712, mais qui comporte du répertoire plus ancien).

Ce recueil très riche est téléchargeable ici.

Un autre recueil similaire, « Airs de ballets et d’opéras – partie de dessus de violon », donne cette même danse sous le nom de « grande bourée », parmi les airs du ballet royal de 1654, ce qui permet de donner une date hypothétique d’apparition de cet air.

Ce recueil est téléchargeable ici.

En cherchant, je me suis aperçu que ces deux titres, rencontrés dans d’autres recueils de la même époque, pouvaient aussi désigner des airs non apparentés, ce qui oblige à une certaine prudence. D’après Michael Robertson (« The Courtly Consort Suite in German-Speaking Europe »), le nom de « bourrée d’Artus » renvoie vraisemblablement à un musicien nommé Jean Artus Leborgne, violoniste de la Chambre du roi et maître à danser réputé.

Suite de l’histoire : la danse devient chanson

Dans « Le Berry et ses bourrées » (Yves Guilcher, Solange Panis, Naïk Raviart ; Geste Editions, 2016), un chapitre consacré à l’histoire des bourrées « de cour » mentionne une bourrée d’Artus Leborgne, qui se trouve être notre air : ces références supplémentaires m’ont permis d’ajouter deux versions supplémentaires aux parents anciens de notre « Ru tu flu » : l’une figure dans le cahier de musique manuscrit de Claude Redon, (pour clavecin ou épinette), daté de 1661 et conservé aux archives départementales du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand). L’air est bien reconnaissable malgré des différences rythmiques, dont certains peuvent peut-être s’expliquer par une maîtrise incomplète de l’écriture musicale (il y a des incorrections flagrantes de rythme). Je donne donc ici, en plus de la version d’origine, une proposition de rectification du rythme pour le faire correspondre à la découpe de toutes les autres versions.

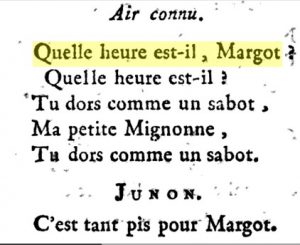

Son titre énigmatique, « la Bourée de guilheur esty », dû semble-t-il à l’orthographe approximative de l’époque, s’explique grâce à une autre version « Quelle heure est-il, Margot », trouvée dans « La Clef des Chansonniers », de J.-B. Christophe Ballard (1717), qui nous apporte en plus un couplet de paroles.

Comme le laisse penser sa présence dans ce dernier recueil, notre air a rejoint le répertoire des « timbres », c’est-à-dire ce fond d’airs connus, de provenances les plus diverses, ayant servi de support mélodique aux paroles créées par divers chansonniers et auteurs de théâtre. Cette utilisation comme chanson a vraisemblablement facilité sa diffusion dans les milieux les plus divers. Comme souvent, on retrouve dans certaines versions des bribes de paroles préexistantes, détournées pour s’insérer dans l’action théâtrale.

Le timbre est utilisé en 1722 par Alexis Piron dans l’opera-comique « Le Mariage de Momus , Ou La Gigantomachie », qui fut « représenté par les marionnettes de la troupe de Francisque, à la Foire Saint-laurent ». Dans cette pièce, il sert à un dialogue entre des dieux de la mythologie gréco-romaine, mis en scène de façon burlesque.

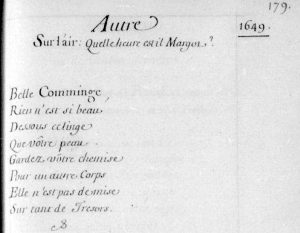

Nous retrouvons notre air dans le fameux recueil dit « de Maurepas » : « Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épitaphes et autres vers satiriques et historiques, avec des remarques curieuses. »

Ce recueil, établi au XVIIIe siècle pour le comte de Maurepas, rassemble nombre de chansons satiriques ou légères sur divers personnages historiques, ici Madame de Comminges. Il attribue

notre air à des paroles datées de 1649, ce qui pourrait donc encore le reculer dans le temps, si vraiment cette chanson était déjà populaire à cette époque.

En se reportant au volume 4 du chansonnier Maurepas, consacré aux airs notés, nous trouvons donc une nouvelle version de notre mélodie :

Voyage en Angleterre : les recueils de John Playford

Une autre série de versions de notre mélodie apparaît dans différents recueils publiés en Angleterre au XVIIe siècle par l’éditeur musical John Playford.

Recueils téléchargeables notamment ici.

Encore une fois, c’est la référence donnée par Yves Guilcher et Naïk Raviart qui me permet de la retrouver sous le titre de « The running Bore » (bourrée) dans « The Dancing Master ». C’est un célèbre recueil de countrydances bien connu du milieu « folk-trad » actuel, maintes fois réédité et augmenté par Playford et ses successeurs, dans lequel sont insérées de nombreuses mélodies françaises, les répertoires traversant la Manche dans les deux sens. Il s’agit ici de la cinquième édition, version de 1665.

L’année suivante, Playford utilise la même mélodie, avec quelques variantes, dans un recueil en tablature, consacré au cistre, « Musick delight on the cithren » (1666). Je donne en fin d’article la transcription que j’ai pu faire de cette tablature.

En 1678, nouvelle occurrence de l’air dans un recueil pour clavecin ou virginal, « Musicks hand-maid ». L’air est donné avec son accompagnement à la main droite, et l’écriture de la mesure a changé, toutes les valeurs rythmiques étant dédoublées. Je pense, sans toutefois avoir d’argument précis pour cet exemple, qu’il s’agit simplement d’un changement d’écriture et non d’un changement fondamental de tempo.

Enfin, un recueil de 1687 pour violon, « Apollo’s Banquet » volume 2, nous donne une autre variante de l’air, sous le titre simplifié de « The Bore ».

Il faut noter aussi que, comme d’autres titres, celui de « Running boree » peut aussi être associé à au moins un air différent, dans des recueils postérieurs.

Affaires à suivre, et à vous de jouer !

Dans l’attente de nouvelles découvertes, ce qui précède permet déjà quelques observations sur l’histoire de notre mélodie, qui pourraient s’appliquer à bien d’autres airs de nos répertoires traditionnels, au parcours sinueux à travers les époques, les lieux et les contextes sociaux.

L’origine de notre « Ru tu flu » corrézien semble être une danse de cour composée au milieu du XVIIe siècle par un ménétrier, membre de la Grande Bande des 24 Violons de Louis XIV. Je ne sais pas quelle a été la source du compilateur du recueil Maurepas (qui écrit au XVIIIe siécle), mais si son attribution de 1649 est exacte, il se peut qu’il ait existé sur cet air une chanson un peu antérieure, à caractère populaire (c’est du moins ce que peut laisser supposer le titre « Quelle heure est-il Margot »), à moins que l’attribution des paroles en soit plus tardive.

Cet air en tout cas semble avoir été assez diffusé, jusqu’en Angleterre. Il a servi de support à diverses créations de chansonniers, et la mention « air connu » qui l’accompagne dans la pièce du théâtre de la Foire de Piron, confirme son succès. Les diverses versions mélodiques notées aux XVIIe et XVIIIe siècles comportent nombre de variantes de détail, mais l’air reste toujours immédiatement identifiable, et la version limousine en est restée très proche.

On peut remarquer les variations affectant deux éléments musicaux : le rythme général est le plus souvent en notes inégales (croche pointée – double croche), mais parfois noté en notes égales (version de la Clef des chansonniers, version limousine).

D’autre part, la sous-tonique (septième degré de la gamme), qui peut être parfois diésée, à valeur de sensible, aussi bien que non diésée dans d’autres versions (notamment certaines versions anglaises, ainsi que la version limousine). Dans les conventions anciennes d’écriture musicale, jusqu’à la renaissance, certains altérations accidentelles n’étaient pas écrites, mais implicites et effectivement jouées par les musiciens dans le cadre d’un style bien connu de tous. Avons-nous là des survivances de cette pratique ? Les versions françaises comportent la sensible, alors que les premières versions de Playford ont une septième non altérée.

C’est notamment le cas dans la version pour cistre, dans laquelle la tablature prescrit la case à jouer sur le manche de l’instrument. Cette tablature confirme l’existence d’une version mélodique sans note sensible, plus « modale » que « tonale ». En revanche, la version pour clavier comporte une sensible. La version jouée au fifre et à Tulle a été notée sans sensible par François Célor. Il semble donc que les deux versions aient coexisté à travers l’histoire.

On a là un bon exemple de la fluidité d’un matériau musical d’essence populaire. Cette mélodie, peut-être créée dans un contexte de cour royale, a pu, de par sa simplicité et sa force, circuler avec la même efficacité à travers des milieux sociaux très variés, et au long de trois siècles.

Je donne maintenant des transcriptions en format pdf des différentes notations de cette mélodie.