1/ Introduction

Incontournable dans le contenu du bal depuis plus de deux siècles, la valse est très présente chez les musiciens populaires du Massif Central, à travers des styles bien différents : mélodies de chansons traditionnelles « tournées » en valse, mélodies de la « Belle Époque », valses viennoises, valses de style musette, chansons à succès de l’entre-deux guerres, compositions du « néo-folklore » ou « musette régional ».

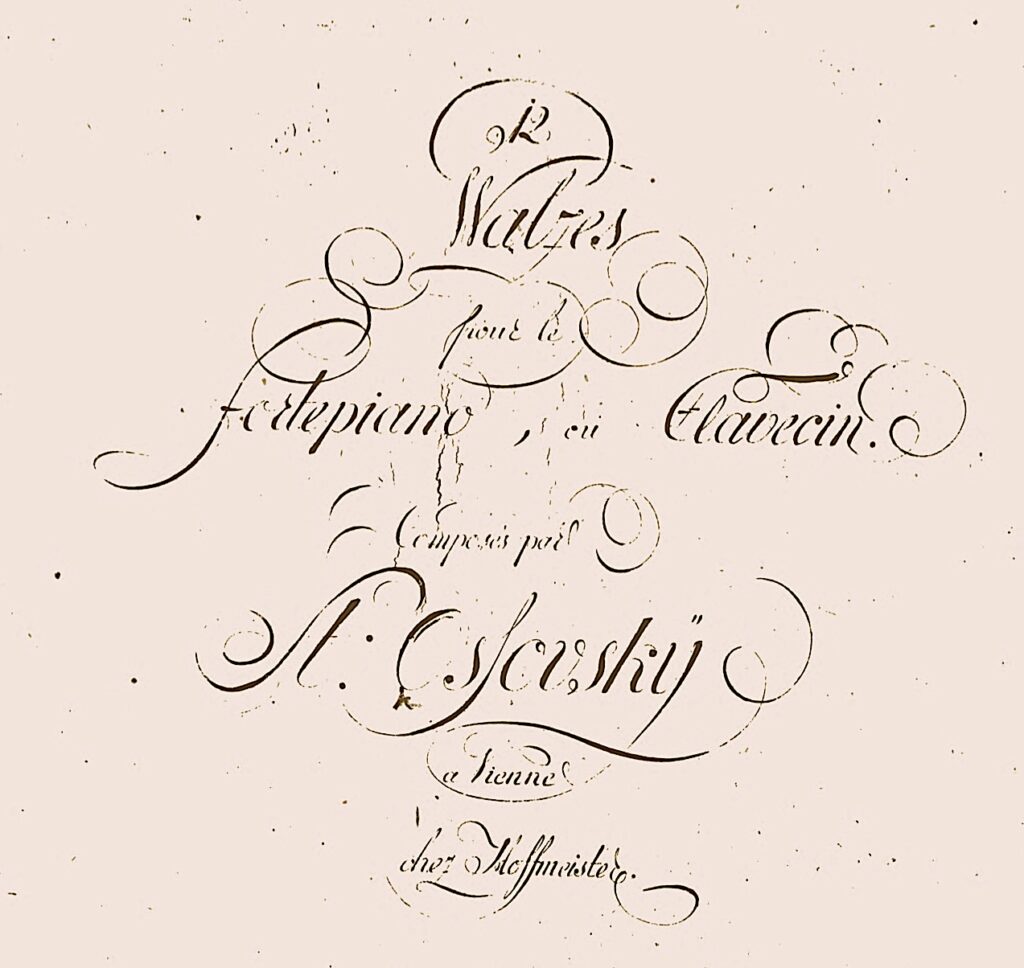

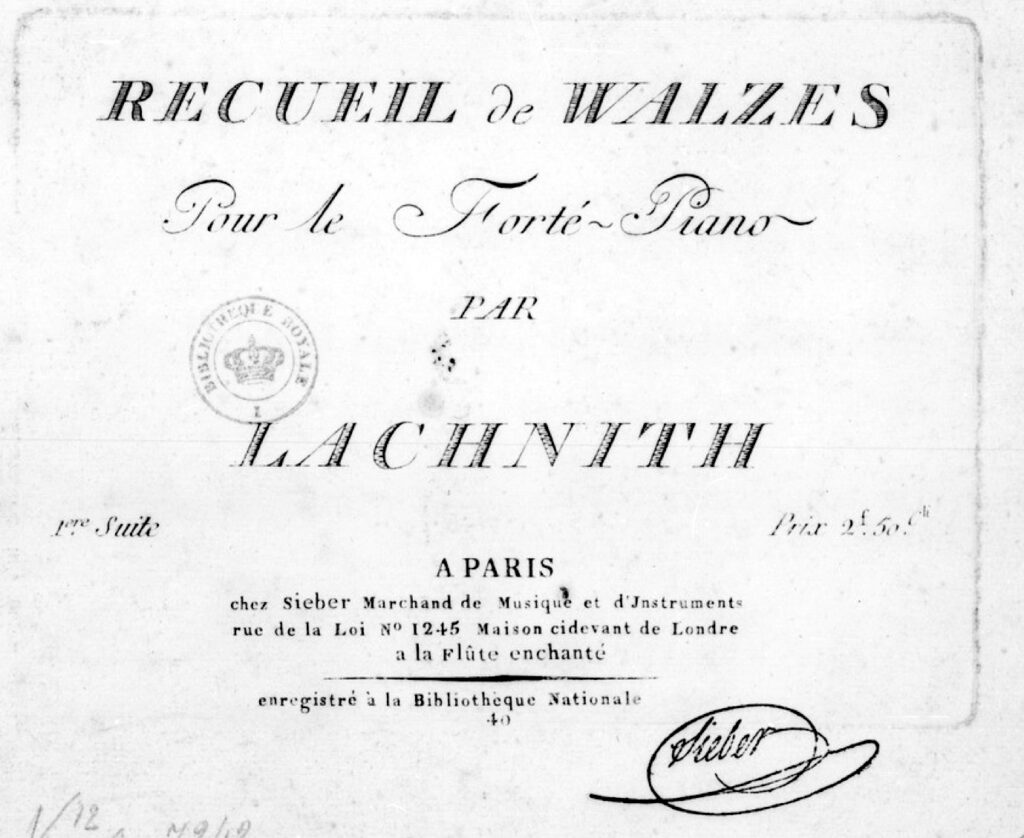

En examinant des recueils régionaux d’une époque plus ancienne, j’ai pu découvrir des airs de l’époque où les premières valses fraîchement arrivées en France (puis bientôt composées dans le même style) cotoyaient les contredanses et les bourrées, c’est-à-dire en gros entre 1790 et 1830. D’autres fac-similés maintenant accessibles en ligne m’ont permis d’accéder à un copieux répertoire de valses de la même époque, publié pour piano-forte, violon, clarinette, puis accordéon, etc.

Je vous propose donc de découvrir ces premières générations de valses, dont on peut sentir la filiation dans diverses traditions populaires européennes : remplacées ensuite chez nous par d’autres styles, elles portent un style particulier, proche de la musique classique et très plaisant à jouer quand on s’y acclimate. J’en donnerai un grand nombre de transcriptions, parfois transposées dans les tonalités préférentielles du violon, et des enregistrements de déchiffrage d’airs en exemple.

2/ Petite histoire de la valse

Originaire des pays germaniques, la valse semble issue de danses antérieures, aux musiques également à trois temps :

- le « Ländler » est une danse populaire attestée au XVIIIe siècle en Autriche, Allemagne du sud et Suisse ;

- la « Deutscher Tanz » (danse allemande) lui est apparentée.

Ces deux danses apparaissent en très grand nombre dans les répertoires de danse de société de ces pays à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, que ce soit dans des recueils anonymes ou dans les œuvres, destinées au bal ou au divertissement, des plus grands compositeurs de cette période dite « classique » au sens le plus précis du terme : Josef Haydn, Wolfgang-Amadeus Mozart, Franz Schubert, Ludwig Von Beethoven dans sa première période. La « Deutscher Tanz » ne se distingue musicalement pas vraiment des menuets ou des ländler composés par les mêmes auteurs.

L’influence musicale germanique ne fit que s’accentuer en France au cours du XVIIIe siècle, avec la circulation et la résidence de nombreux compositeurs autrichiens et allemands à Paris. Je cite ici le musicologue Norbert Dufourcq :

« En 1736-1737, c’est Telemann, le maître de Hambourg qui séjourne six mois à Paris (…) Puis c’est Stamitz, le Tchèque de Mannheim, qui est engagé par La Pouplinière et qui apporte un sang nouveau aux premières expériences symphoniques françaises. Ce sont ensuite – et sans désemparer jusqu’à la fin de l’Ancien Régime – l’arrivée de quantités de compositeurs, et surtout d’interprètes qui bouleversent certaines de nos conceptions et qui serviront de traits d’union continus entre les deux capitales de la musique au XVIIIe siècle, Vienne et Paris. »

Des éditeurs allemands figurent aussi au nombre de ces acteurs de la vie musicale parisienne. On pourra lire à ce sujet la première partie de l’article : « Les musiciens étrangers et l’émergence du champ musical. L’exemple des émigrés allemands à Paris 1760-1870 » par Damien Ehrhardt

https://shs.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2014-4-page-139?lang=fr

Cette présence influença non seulement la musique la plus savante, mais aussi les modes dans la musique à danser : l’« Allemande » à trois temps initiale (à ne pas confondre avec d’autres danses du même nom, sur d’autres rythmes) se vit remplacée par une nouvelle dénomination : le « Walzer ».

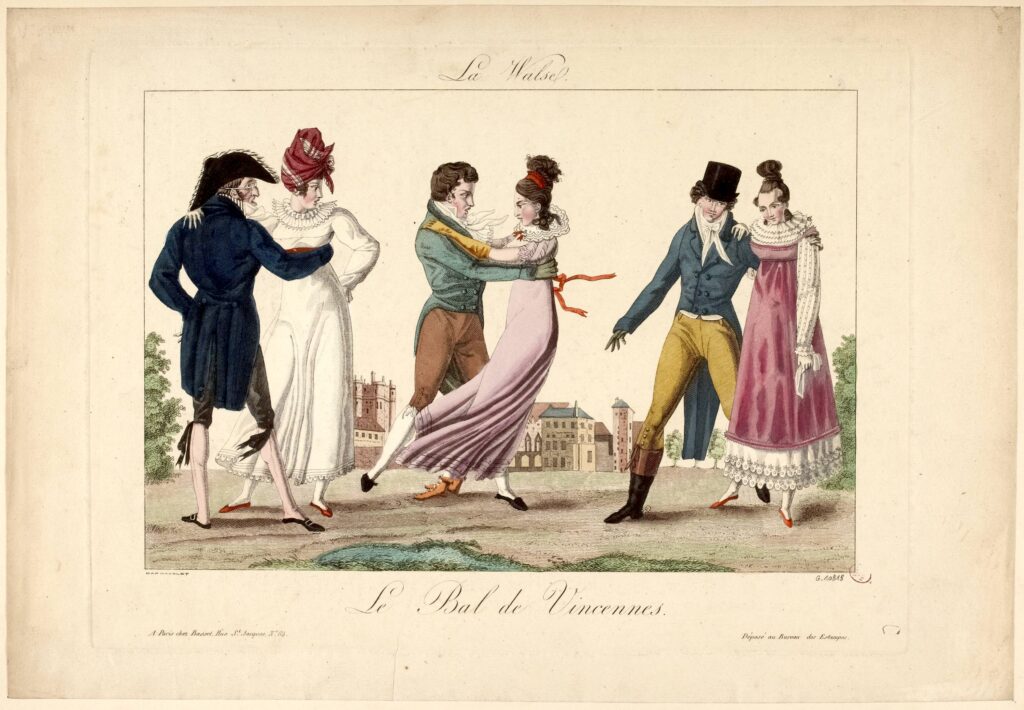

Au départ, il s’agit d’une figure finale de l’allemande ou du ländler, une sorte de promenade tournoyante pour laquelle la position des danseurs change : au lieu d’une sorte de cortège en couple ouvert, avec des passes de bras caractéristiques pour les figures précédentes, le couple se referme pour adopter la position aujourd’hui devenue habituelle pour nombre de danses de salon. Cette position était peu courante dans la danse de l’époque, et souvent ressentie par les observateurs comme impudique voire choquante. De ce fait, de nombreuses critiques accompagnèrent le succès grandissant du « Waltzer », dont on francisa progressivement l’orthographe avec de nombreuses hésitations : waltze, waltz, valx, valtz, valce, walze, walse, avant que la forme actuelle du mot ne s’impose.

Le violoniste et maître à danser toulousain Jean Pech dit « Brives », nous a livré ce qui est peut-être une des plus anciennes mentions de ce terme en France, dans son ouvrage de 1779 « Nouvelle méthode pour apprendre l’art de la danse sans maître ». Après avoir décrit « l’allemande » en vogue à cette époque, dansée sur une mesure à deux temps, il évoque la « boiteuse », à trois temps, qui est la véritable façon allemande de la danser, mais peu prisée en France parce que le rythme « d’une vivacité surprenante », engendre des « contorsions (…) ridicules aux yeux d’une compagnie respectable ». Il précise « On nomme cette danse vulgairement valx ». La danse commence par une promenade des couples sur un cercle, puis les couples tournent sur le cercle, face à face. Les passes de bras caractéristiques des allemandes sont apparemment aussi utilisées. Il semble donc que dans les premiers temps de son introduction, la partie caractéristique pour couple enlacé que nous connaissons ne constitue que l’une des figures de la danse, comme dans les versions germaniques. L’auteur décrit en détail plusieurs pas, dont le dernier semble le plus évoquer la valse actuelle.

De même, en Angleterre, il semble que les premiers airs de « Waltz » figurant dans les recueils de danses aient été apliqués à des figures de countrydances (danses collectives avec changements de partenaire) pendant plusieurs décennies, avant que la forme en couple ne s’impose. La prédominance des danses pour couple fermé en Europe de l’ouest commence réellement à partir de la mode fulgurante de la polka à Paris en 1844. Un livre très intéressant à lire absolument sur ce sujet est « Guinguettes et lorettes – Bals publics à Paris au XIXe siècle », de François Gasnault (éd. Aubier, 1986, Paris).

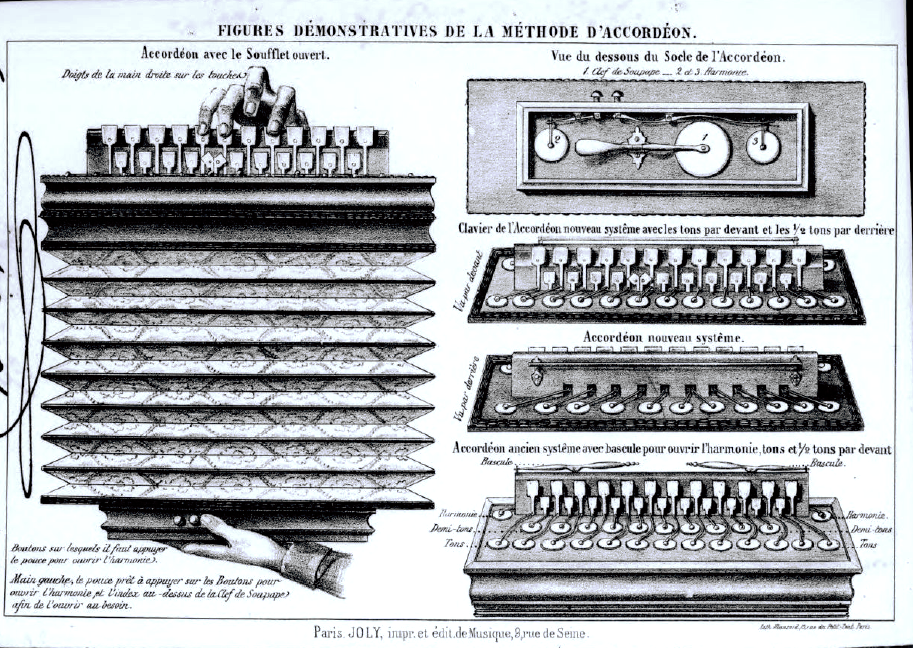

La production de mélodies de valses fut pléthorique à partir du début du XIXe siècle, et ensuite en continu presque jusqu’à nos jours. On peut remarquer, pour les premières décennies du XIXe, de très nombreux recueils destinés à la guitare, instrument qui connut alors une vogue souvent méconnue aujourd’hui. La valse s’y taille une large part, à côté des contredanses, marches et autres airs à variations. Les premières méthodes d’accordéon, instrument venu lui aussi d’Autriche, accordent aussi une part essentielle aux mélodies de valses, dont la construction musicale en arpèges semble faite pour les contraintes des premiers claviers diatoniques (voir paragraphe suivant).

3/ Le caractère musical

Musicalement parlant, toutes ces mélodies de valses anciennes présentent une certaine unité de style, que l’on pourrait résumer par un caractère très germanique. On retrouvera ce même style dans les musiques populaires d’autres pays européens ayant subi cette influence, par exemple dans des valses polonaises ou suédoises, etc. Dans la musique française, ce style d’origine s’est par la suite mêlé et dissous dans d’autres influences mélodiques, même si on peut retrouver ses tournures dans certains airs, dont en particulier beaucoup de mazurkas « traditionnelles ».

Fondamentalement, ces airs ont un caractère très instrumental et non chanté : la mélodie est souvent construite par la combinaison de courts motifs arpégés, pouvant alterner avec des montées et descentes rapides de gammes en notes conjointes. Le mode majeur prédomine dans un climat complètement tonal, souvent basé exclusivement sur les accords de tonique et dominante. Les structures sont toujours très carrées, alternant des phrases symétriques invariablement de huit mesures, et les rythmes marquent les temps forts de façon très claire. Les airs les plus élaborés comportent un « trio » (procédé issu de la musique baroque, et que l’on retrouvera jusque dans le style musette) : c’est-à-dire une deuxième mélodie (une ou plus souvent deux phrases) que l’on joue avant de reprendre la première mélodie pour conclure.

Les partitions pour clavier ou pour un duo d’instruments (violons, guitares,…) permettent d’identifier plusieurs types de motifs d’accompagnement fréquents : basse-accord de type « oum-pa-pa », alternance en batterie de notes rapides sur des arpèges, notes répétées sur les trois temps d’une mesure, arpèges sur les temps, accords en doubles cordes, etc, combinés avec des passages en contrechant basés sur les tierces et sixtes.

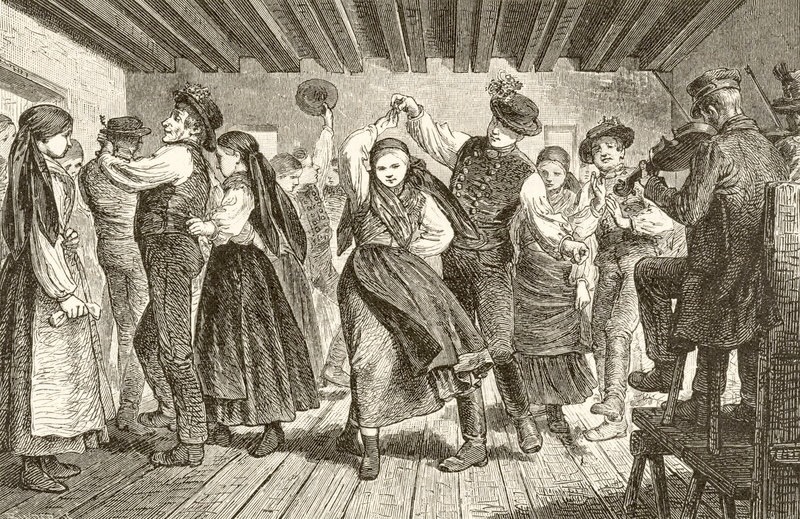

Dans un cadre harmonique très simple comme celui-ci, toutes ces techniques peuvent être utilisés de façon intuitive par des musiciens non lettrés, et on peut penser qu’elles faisaient partie du bagage des petits orchestres populaires des pays germaniques que l’on peut voir sur des tableaux anciens. Certaines séries de danses composées par Mozart ou d’autres compositeurs moins renommés ont été publiées dans des versions pour deux violons et un violoncelle, ce qui les rendait jouable par ce type de petits orchestres de bal.

Le climat un peu obsessionnel de cette musique « tonique-dominante » peut être rapproché de traditions musicales voisines, telles que le chant jodel des Alpes, les jeux de cornemuses italiennes, la musique des tarentelles, le jeu de l’accordéon diatonique en tiré-poussé, certaines musiques slovènes et croates, etc. Certaines cornemuses d’Europe Centrale (de même que la boha, cornemuse landaise qui leur est apparentée) possèdent un dispositif permettant de réaliser l’alternance tonique-dominante sur un bourdon au moyen d’un trou bouché par l’auriculaire du musicien.

Je n’ai pas d’éléments précis permettant de l’affirmer, mais il me semble vraisemblable de penser que cette musique de valses originelles, ländler et autres danses allemandes, dans ses formes les plus simples, tire son origine d’une musique de cornemuses et de vielles. L’alternance tonique-dominante y est compatible avec la présence d’un bourdon, d’une tonalité unique, d’un son continu, toutes choses que l’on retrouve dans beaucoup de ländler et de valses les plus anciennes. Actuellement, de jeunes musiciens autrichiens réinterprètent ce style perdu de musique à bourdon, en retrouvant les formes de cornemuses de ces régions. Je vous donne ici quelques exemples en vidéo de ces musiques retrouvées, notamment celles du joueur de cornemuse Michael Vereno.

Steyrische Bordunmusik

Fuchsbartl Banda mit dem steirischen Dudelsack und Drehleier.

Egerländer Dudelsackquartett – Egerländer Ländler

Bohemian Bagpipes – « Landler » Dance from Maria Taferl

« Ländler from Maria Taferl » played on Dreibrümmchen and Bock (Central European Bagpipes)

#Wandermusikant – Day 2 – Landler from Maria Taferl

Michael Vereno : #Wandermusikant – Tag 5 – Landler nach J. Heinzl

Lire la suite : Les premières valses – 1ère livraison : manuscrits régionaux